Dos nuevos libros de historia, coordinados por una nueva generación que trabaja con fuentes cada vez más amplias y complejas, vienen para quedarse. Su mirada aporta nuevas claves para entender un pasado, oculto y silenciado de raíz, que nunca llegó a transmitirse. De ahí la importancia de este tipo de estudios, que parten en busca del tiempo, sin renunciar al rigor ni a las reglas de la investigación científica. Las mil caras de la violencia contra las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1966) (Comares), coordinado por María de los Llanos Pérez y Damián González, pone frente al espejo a nuestra historiografía sobre la represión. Hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pero sin considerar a las mujeres como un objeto de estudio válido. Demandan un cambio y lo hacen predicando con el ejemplo. A través de este conjunto de estudios no solo demuestran lo contrario, sino que explican cómo la única forma posible de avanzar, de lidiar con la invisibilidad y el paternalismo que envuelve todo el periodo, es a través de las fuentes y los archivos. Hay tres grandes ejes temáticos y cronológicos: la Guerra Civil, las cárceles y la prostitución. Cada uno se desdobla, a su vez, en una particular mirada sobre la represión sexual. Una estructura que dirige todo el estudio y consigue ir más allá del mero refrito o estado de la cuestión, tan habitual de la mayoría de los libros colectivos. Las mujeres colaboraron, denunciaron y fueron instigadoras de la violencia que siguió el río de la guerra (documenta Sofía Rodríguez). Pero también fueron víctimas de innumerables violaciones a lo largo y ancho de las respectivas retaguardias (Adriana Cases). Sus huesos nos llevan a la profunda desolación de las fosas comunes. La mayoría sufrió un enterramiento ejemplar, imposible de documentar hasta el momento (Queralt Solé y Eulàlia Díaz-Ramoneda).

La parte central del estudio corresponde a las mujeres encarceladas, en todas sus etapas y dimensiones. Desde su paso inicial por los tribunales militares, a la condena social más larga, la de la libertad condicional (Beatriz García Prieto). Destaca la utilización de nuevas evidencias que parecían solo destinadas al ámbito privado o familiar. De los expedientes gubernativos (Llanos Pérez) a los miles de cartas que escribieron durante años para mantenerse vivas (Francisca Moya), hasta obtener una radiografía completa de las encausadas a través de las duras sentencias de los consejos de guerra (Encarnación Barranquero). Porque estas “mil caras” tienen detrás un rostro, un impacto colectivo. La represión, la solidaridad y la movilización política (Irene Abad) nunca fueron fenómenos aislados. Como tampoco desapareció la violencia sexual entre los grupos afines. Las exiliadas la sufrieron de manera continuada en tres lugares muy particulares: en los campos de internamiento, en el trabajo y en la propia familia (Rocío Negrete). La violencia invisible, la cotidiana, la de todos los días, también llegó a los tribunales ordinarios franquistas (Tamara López). La despacharon con la costumbre. La asimilación de cualquier transgresión femenina con la prostitución domina, de principio a fin, todo el periodo (Laura Bolaños). El discurso abolicionista del nacionalcatolicismo (Carmen Guillén) llega hasta los años sesenta, donde una versión más moderna de la peligrosidad social desplaza a la caduca obra de mujeres caídas (Lucía Prieto).

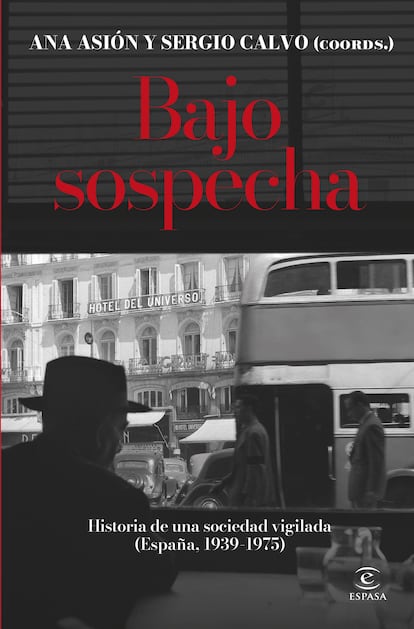

Bajo sospecha. Historia de una sociedad vigilada. España, 1939-1975 (Espasa), coordinado por Ana Asión y Sergio Calvo, profundiza aún más en esta última etapa o segundo franquismo, pero sin olvidar la fuerte inversión en violencia que sacudió la primera. No entra, por tanto, en la Guerra Civil, para centrarse en los años cincuenta y el desarrollismo, vistos todavía de manera muy complaciente. Parten de un tiempo y de un objetivo distinto para llegar a un público mucho más amplio y diverso. A todos aquellos interesados en comprender los múltiples aspectos del franquismo que hemos normalizado histórica y, sobre todo, sociológicamente. Porque no existió un escenario de socialización que no cayera bajo el control de la dictadura. Todos eran sospechosos. Bajo sospecha es la historia de una sociedad en perpetua vigilancia y coerción constante, en la que no se podía pensar o actuar de manera diferente. Esta cuestión, aparentemente aceptada y sencilla, vuelve a ser hoy muy necesaria. De ahí la importancia de la lección didáctica de este libro.

Tres generaciones de historiadores colaboran en una reconstrucción más visual y narrativa del pasado que permite comprender y analizar la dictadura con otros ojos. Hablan de la historia social del país, siguiendo aspectos distintos, pero con una trama común en todos ellos. Empezando por una mayoría silenciosa, la población indiferente que se dejó llevar o miró para otro lado. Cómplices o desinteresados, comparten posición hasta nuestros días (Carlos Forcadell). Siguieron la pauta de un régimen formado por unas élites dirigentes absolutamente activas y conformes con la dictadura, con la represión como verdadero pegamento o elemento aglutinante (Nicolás Sesma). La Dirección General de Seguridad, cuyos archivos siguen cerrados a cal y canto a los investigadores, fue su principal núcleo operativo. Su papel como central de información y catalizador del miedo durante décadas se vio redoblado en la “contención de la subversión” de la recta final de los años setenta (Pablo Alcántara). Prácticas consolidadas que, lejos de desaparecer, mutaron y se coordinaron claramente contra la organización y reconstrucción del movimiento obrero (Cristian Ferrer); pero también afectaron de lleno al estudiantil, cuyos mecanismos de depuración académica siguen siendo poco conocidos (Carrillo-Linares), cuando no desconocidos del todo, como la presencia permanente de la Brigada Político Social en cada uno de los distritos universitarios (Sergio Calvo). El mundo de la cultura y de la prensa fueron depurados al milímetro (Ríos Carratalá). Apenas quedó una rendija, una tímida apertura en determinados espacios, como el cine, ensanchada ya en los comienzos de la Transición (Ana Asión). El libro se cierra con un capítulo sobre la represión sexuada (Irene Abad y Sescún Marías) que nos devuelve a las mil caras de la violencia que encarnó y desfiguró la sociedad franquista. Donde no había lugar para el olvido, ni para nada ni nadie que pensara o actuara diferente.

Dos nuevos estudios sobre la represión. ‘Las mil caras de la violencia contra las mujeres’ se centra en la Guerra Civil, las cárceles y la prostitución. ‘Bajo sospecha’ es la historia de una sociedad en perpetua vigilancia y coerción

Dos nuevos libros de historia, coordinados por una nueva generación que trabaja con fuentes cada vez más amplias y complejas, vienen para quedarse. Su mirada aporta nuevas claves para entender un pasado, oculto y silenciado de raíz, que nunca llegó a transmitirse. De ahí la importancia de este tipo de estudios, que parten en busca del tiempo, sin renunciar al rigor ni a las reglas de la investigación científica. Las mil caras de la violencia contra las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1966) (Comares), coordinado por María de los Llanos Pérez y Damián González, pone frente al espejo a nuestra historiografía sobre la represión. Hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pero sin considerar a las mujeres como un objeto de estudio válido. Demandan un cambio y lo hacen predicando con el ejemplo. A través de este conjunto de estudios no solo demuestran lo contrario, sino que explican cómo la única forma posible de avanzar, de lidiar con la invisibilidad y el paternalismo que envuelve todo el periodo, es a través de las fuentes y los archivos. Hay tres grandes ejes temáticos y cronológicos: la Guerra Civil, las cárceles y la prostitución. Cada uno se desdobla, a su vez, en una particular mirada sobre la represión sexual. Una estructura que dirige todo el estudio y consigue ir más allá del mero refrito o estado de la cuestión, tan habitual de la mayoría de los libros colectivos. Las mujeres colaboraron, denunciaron y fueron instigadoras de la violencia que siguió el río de la guerra (documenta Sofía Rodríguez). Pero también fueron víctimas de innumerables violaciones a lo largo y ancho de las respectivas retaguardias (Adriana Cases). Sus huesos nos llevan a la profunda desolación de las fosas comunes. La mayoría sufrió un enterramiento ejemplar, imposible de documentar hasta el momento (Queralt Solé y Eulàlia Díaz-Ramoneda).

La parte central del estudio corresponde a las mujeres encarceladas, en todas sus etapas y dimensiones. Desde su paso inicial por los tribunales militares, a la condena social más larga, la de la libertad condicional (Beatriz García Prieto). Destaca la utilización de nuevas evidencias que parecían solo destinadas al ámbito privado o familiar. De los expedientes gubernativos (Llanos Pérez) a los miles de cartas que escribieron durante años para mantenerse vivas (Francisca Moya), hasta obtener una radiografía completa de las encausadas a través de las duras sentencias de los consejos de guerra (Encarnación Barranquero). Porque estas “mil caras” tienen detrás un rostro, un impacto colectivo. La represión, la solidaridad y la movilización política (Irene Abad) nunca fueron fenómenos aislados. Como tampoco desapareció la violencia sexual entre los grupos afines. Las exiliadas la sufrieron de manera continuada en tres lugares muy particulares: en los campos de internamiento, en el trabajo y en la propia familia (Rocío Negrete). La violencia invisible, la cotidiana, la de todos los días, también llegó a los tribunales ordinarios franquistas (Tamara López). La despacharon con la costumbre. La asimilación de cualquier transgresión femenina con la prostitución domina, de principio a fin, todo el periodo (Laura Bolaños). El discurso abolicionista del nacionalcatolicismo (Carmen Guillén) llega hasta los años sesenta, donde una versión más moderna de la peligrosidad social desplaza a la caduca obra de mujeres caídas (Lucía Prieto).

Bajo sospecha. Historia de una sociedad vigilada. España, 1939-1975 (Espasa), coordinado por Ana Asión y Sergio Calvo, profundiza aún más en esta última etapa o segundo franquismo, pero sin olvidar la fuerte inversión en violencia que sacudió la primera. No entra, por tanto, en la Guerra Civil, para centrarse en los años cincuenta y el desarrollismo, vistos todavía de manera muy complaciente. Parten de un tiempo y de un objetivo distinto para llegar a un público mucho más amplio y diverso. A todos aquellos interesados en comprender los múltiples aspectos del franquismo que hemos normalizado histórica y, sobre todo, sociológicamente. Porque no existió un escenario de socialización que no cayera bajo el control de la dictadura. Todos eran sospechosos. Bajo sospecha es la historia de una sociedad en perpetua vigilancia y coerción constante, en la que no se podía pensar o actuar de manera diferente. Esta cuestión, aparentemente aceptada y sencilla, vuelve a ser hoy muy necesaria. De ahí la importancia de la lección didáctica de este libro.

Tres generaciones de historiadores colaboran en una reconstrucción más visual y narrativa del pasado que permite comprender y analizar la dictadura con otros ojos. Hablan de la historia social del país, siguiendo aspectos distintos, pero con una trama común en todos ellos. Empezando por una mayoría silenciosa, la población indiferente que se dejó llevar o miró para otro lado. Cómplices o desinteresados, comparten posición hasta nuestros días (Carlos Forcadell). Siguieron la pauta de un régimen formado por unas élites dirigentes absolutamente activas y conformes con la dictadura, con la represión como verdadero pegamento o elemento aglutinante (Nicolás Sesma). La Dirección General de Seguridad, cuyos archivos siguen cerrados a cal y canto a los investigadores, fue su principal núcleo operativo. Su papel como central de información y catalizador del miedo durante décadas se vio redoblado en la “contención de la subversión” de la recta final de los años setenta (Pablo Alcántara). Prácticas consolidadas que, lejos de desaparecer, mutaron y se coordinaron claramente contra la organización y reconstrucción del movimiento obrero (Cristian Ferrer); pero también afectaron de lleno al estudiantil, cuyos mecanismos de depuración académica siguen siendo poco conocidos (Carrillo-Linares), cuando no desconocidos del todo, como la presencia permanente de la Brigada Político Social en cada uno de los distritos universitarios (Sergio Calvo). El mundo de la cultura y de la prensa fueron depurados al milímetro (Ríos Carratalá). Apenas quedó una rendija, una tímida apertura en determinados espacios, como el cine, ensanchada ya en los comienzos de la Transición (Ana Asión). El libro se cierra con un capítulo sobre la represión sexuada (Irene Abad y Sescún Marías) que nos devuelve a las mil caras de la violencia que encarnó y desfiguró la sociedad franquista. Donde no había lugar para el olvido, ni para nada ni nadie que pensara o actuara diferente.

EL PAÍS