Varias de las preposiciones del idioma español pueden aplicarse a la larga existencia de Mario Vargas Llosa: de la literatura, desde la literatura, entre la literatura, hacia la literatura. Y, sobre todo, para la literatura y por la literatura. Falleció este domingo 13 de abril de 2025 en Lima, acompañado por los más suyos, después de haber vivido 89 años (los cumplió en marzo pasado). Álvaro, Gonzalo y Morgana, los tres hijos que tuvo con Patricia Llosa, con quien vivió un matrimonio de décadas, lo anunciaron en sus redes: “Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”. Esa tribu familiar —revoltosa, viajera, complicada, divertida, sólida— lo rodeó hasta el final. Es curioso, pero es sobre todo una proeza, que un hombre con una niñez como la que tuvo haya formado una familia así.

A lo mejor fue tan grande porque se pasó la vida escribiendo como si recién empezara a escribir: con el mismo entusiasmo, el mismo temblor, el mismo deseo

Varias de las preposiciones del idioma español pueden aplicarse a la larga existencia de Mario Vargas Llosa: de la literatura, desde la literatura, entre la literatura, hacia la literatura. Y, sobre todo, para la literatura y por la literatura. Falleció este domingo 13 de abril de 2025 en Lima, acompañado por los más suyos, después de haber vivido 89 años (los cumplió en marzo pasado). Álvaro, Gonzalo y Morgana, los tres hijos que tuvo con Patricia Llosa, con quien vivió un matrimonio de décadas, lo anunciaron en sus redes: “Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”. Esa tribu familiar —revoltosa, viajera, complicada, divertida, sólida— lo rodeó hasta el final. Es curioso, pero es sobre todo una proeza, que un hombre con una niñez como la que tuvo haya formado una familia así.

Nació en Arequipa en 1936, pero no conoció a su padre hasta los diez años. Durante todo ese tiempo, no le dijeron que los había abandonado sino que estaba muerto. Pero cuando él tenía esa edad, el hombre reapareció y lo llevó a vivir con él a Lima, donde le prohibió visitar a la familia, escribir —consideraba que era algo “de borrachines y de mariquitas”—, y lo molía a golpes. Vargas Llosa describió todo eso en su libro El pez en el agua, en un capítulo llamado ‘Ese señor que era mi papá’, un título que explicita la relación —la no relación— que tenía con ese hombre. Sin embargo, en una entrevista que le hice para el suplemento Babelia en 2013, dijo: “Siempre he pensado que si no hubiera sido por mi padre, si mi padre no hubiera tenido tanto disgusto ante la idea de que yo me dedicara a escribir, quizás yo no hubiera tenido el carácter para perseverar en una vocación que no tenía ningún asiento social en Perú. Nadie podía pensar en ser escritor, eso era inconcebible en el Perú de los años cincuenta″.

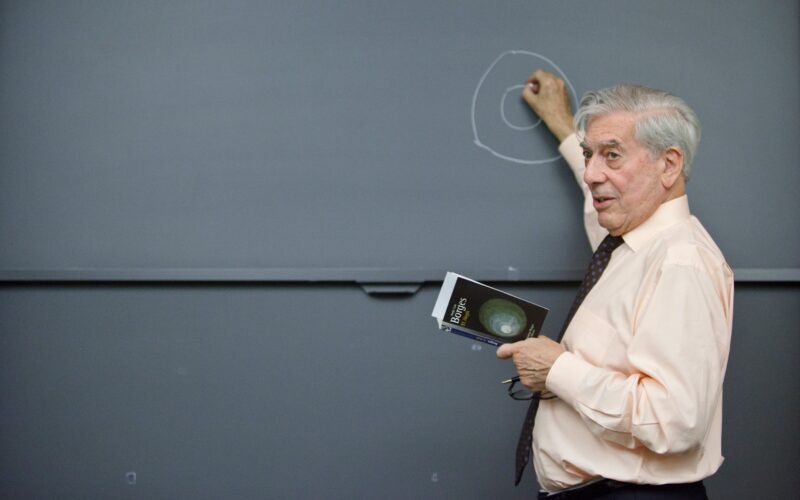

Es arriesgado hacer una lectura lineal —hijo se opone a padre y deviene uno de los más grandes autores del planeta—, pero lo cierto es que un repaso cronológico por la obra de Vargas Llosa produce la sensación vertiginosa de contemplar a un misil en ascenso infinito, superándose a sí mismo libro a libro, un entregado vivo a su talento y a la literatura: si La ciudad y los perros (1963) era deslumbrante, en 1969 llegó el cross a la mandíbula de Conversación en La Catedral; a eso siguieron las dos enormes novelas repletas de sagacidad, recursos narrativos y humor que son Pantaleón y las visitadoras, de 1973, y La tía Julia y el escribidor, de 1977; y a eso siguió, en 1981, la genialidad de La guerra del fin del mundo. Un golpe tras otro, una escritura que se ramificaba hacia el teatro y la no ficción, y una vida que hacía lo mismo: viraba de la izquierda hacia el liberalismo, era candidato a presidente por su país, actuaba en el teatro, viajaba como periodista a zonas de riesgo como Irak y el Congo.

De todos los autores del boom, fue uno de los únicos —el otro era Gabriel García Márquez— que, aun cuando ya había conseguido enorme reconocimiento con su obra de ficción, no abandonó el oficio de contar historias reales. “Creo que al menos la mitad de los libros que he escrito le deben al periodismo experiencias, ideas de historias —dijo en aquella entrevista para Babelia—. Ha sido el periodismo también una manera de tener un pie en la calle. Un pie en la vida no literaria. La idea del escritor entregado sólo a la vida literaria no me gusta. Me parece que pierdes el sentido de realidad. Sin dudas, la literatura es lo que más me gusta y dedico la mayor parte de mi tiempo a eso, pero la idea de una vida dedicada a los libros… Esa frase de Borges, ‘muchas cosas he leído y pocas he vivido’, no, eso no me gusta”. Esa frase podría explicar muchas de las cosas que pasaron antes, y algunas de las que pasaron después.

No usaba la autorreferencia —no decía “en mi libro tal”, o “porque mi obra”—, ni se ponía como ejemplo —más bien le gustaba reírse de sí mismo—, y no se ufanaba de lo que había hecho, ni hablaba de lo que estaba haciendo salvo que se le preguntara. Aun así, derivaba la conversación hacia cosas que consideraba más interesantes, como el libro de fulano de tal, generalmente un escritor o escritora muy joven cuyo nombre, de manera muy probable, terminaría generosamente mencionado en su columna de este diario, Piedra de toque, que hizo hasta 2023.

En 2010 ganó el premio Nobel. En 2013 su hijo mayor, Álvaro, me dijo: “Después que le dieron el Nobel le dije: ‘¿Por qué no nos vamos a ver las cataratas del Niágara del lado canadiense?’. Y fuimos con él, mi mamá, mi hermano. Él tiene nacionalidad peruana y española, y se presentó en la frontera con su pasaporte peruano, sin visa, y no pudimos pasar. Ese día él dijo: ‘Bueno, esto es una lección de humildad. Me acaban de dar este premio, me llaman los presidentes, me están glorificando, y no me dejan entrar’. Él siempre nos enseñó que todo cuesta un esfuerzo enorme. Y nos enseñó la impopularidad. Nunca hizo concesión en las cosas que consideraba importantes. Y eso entraña una actitud muy arriesgada: es como decir ‘No me importa quedarme solo”.

Era tremendamente gracioso y educado y culto y divertido y contradictorio y hedonista y curioso pero, sobre todo, alguien hecho de literatura. Hay dos frases que quizás resuman toda su actitud ante la vida, que es como decir ante la escritura. En los años noventa, en una entrevista con el Paris Review, dijo: “Me rehúso a admitir la posibilidad de que mis mejores años quedaron atrás, y no lo admitiría incluso si me enfrentaran con la evidencia”. En 2010, cuando recibió el Nobel, dijo: “Este premio no me convertirá en estatua. Tengo muchos proyectos por delante”. Y los tuvo. A lo mejor fue tan grande porque se pasó la vida escribiendo como si recién empezara a escribir: con el mismo entusiasmo, el mismo temblor, el mismo deseo.

Feed MRSS-S Noticias